边缘计算社区获悉,计算机视觉赛道又迎来一笔重磅投资。

近日,YOLO 的主要开发与维护方 Ultralytics 宣布完成 3000 万美元(约合 2.1 亿人民币) 的 A 轮融资,由 Elephant 领投,SquareOne 跟投。作为开源 AI 的代表,Ultralytics 开发的 YOLO 模型已经成为全球计算机视觉的事实标准,目前每天在全球产生超过 20 亿次调用,覆盖 200 多个国家和地区。

1、先说说YOLO是什么

如果你对计算机视觉稍有了解,YOLO这个名字一定不陌生。

YOLO全称是”You Only Look Once”(你只需看一次),2015年首次提出时就颠覆了传统目标检测的思路。传统方法需要对图像反复扫描,YOLO直接一次性完成检测——看一眼就知道图里有什么、在哪个位置。

这听起来像人眼的工作方式。事实上,YOLO的设计理念就是让机器”像人一样快速理解画面”。

从YOLO v1到如今的YOLO v11,这个模型家族在速度、精度和体积上持续进化。更重要的是,它一直保持开源,任何人都能免费使用。工厂的质检相机、马路上的监控、手机里的相册分类,背后可能都跑着YOLO。

Ultralytics就是目前YOLO系列的主要维护者和开发商。

2、从开源项目到全球标准

数字最能说明问题。

Ultralytics的GitHub仓库拥有超过11.5万星标,吸引了900多位贡献者,Python库下载量已突破1.15亿次。

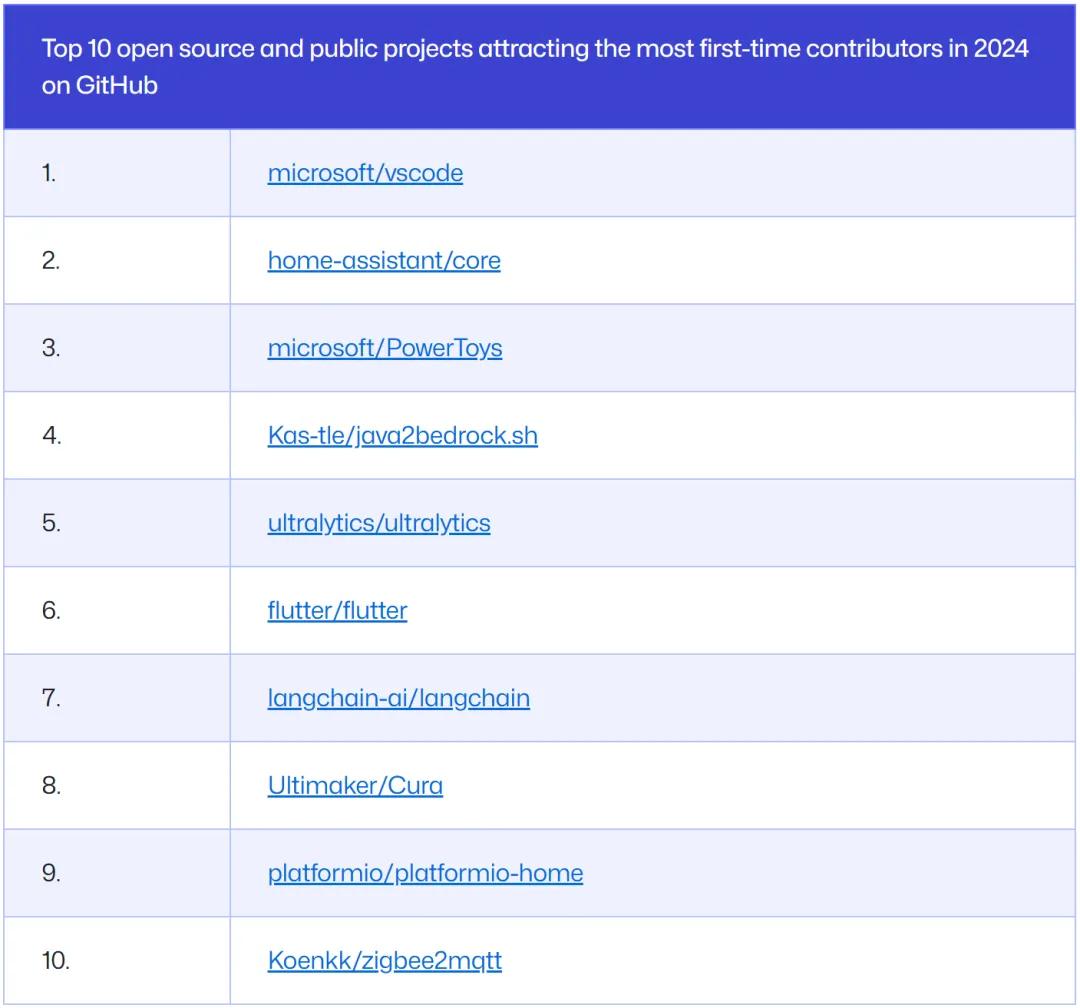

在GitHub 2024年度Octoverse报告中,Ultralytics位列全球开源项目第5名——这个排名的维度是”吸引最多首次贡献者”。

这个排名值得细看。它说明YOLO不只是被使用,更是被大量开发者参与改进。一个AI模型能做到这点,背后是真实的技术吸引力和社区活力。

更直观的指标是:20亿次/天。这是YOLO模型目前的全球日均调用量。覆盖制造、零售、农业、安防、医疗等几乎所有需要”机器看懂画面”的场景。

3、边缘AI才是重点

Ultralytics创始人兼CEO Glenn Jocher在融资声明中特别强调了”边缘AI”。

他说:“Ultralytics正在重新定义边缘AI的可能性,我们交付的YOLO模型比以往更快、更轻、更易用。这笔投资将加速我们的研发,扩展基于YOLO的应用层解决方案生态,赋能企业和学生。”

这段话里,”更快、更轻、更易用”不是口号。对于边缘计算场景,这三点恰恰是刚需。

工厂产线上的工控机、仓库里的分拣机器人、路口的边缘盒子,算力有限、功耗受限、网络不稳定。模型必须小到能塞进设备,快到能实时响应,简单到工程师能快速部署。

YOLO 的成功,很大程度上源于它天然适配边缘算力。不需要昂贵的 GPU 集群,一块 Jetson Nano、树莓派甚至手机 CPU 就能跑起来。

4、钱会花在哪儿

Ultralytics表示,这轮融资将主要用于三个方向:

一是加速下一代YOLO模型的研发。目标是让模型更轻、更快、更准。这三者通常是矛盾的,如何平衡是技术挑战。

二是扩展企业级解决方案和支持团队。开源模型解决了”能用”的问题,但企业落地还需要工程化支持、定制化调优、售后服务。这是商业化的关键一环。

三是团队扩张。Ultralytics透露,每年有超过5万人申请加入公司。他们计划在研发、工程和市场团队继续招人。

从投资方来看,Elephant和SquareOne都是关注AI基础设施和开发者工具的机构。这笔钱不是给”讲故事”的,而是给有数据、有社区、有落地能力的技术团队。

5、行业在发生什么变化

计算机视觉不是新技术,但它的部署形态正在改变。

过去,AI视觉应用大多跑在云端。摄像头采集画面,传到数据中心处理,再把结果返回。这套架构在延迟、带宽、隐私上都有痛点。

现在,越来越多的视觉任务在边缘侧完成。工厂质检不需要联网就能判断产品缺陷,智能相机直接在本地识别车牌,手机AI直接处理照片。

这个转变的技术前提是:

● 模型足够小

● 推理足够快

● 部署足够简单

YOLO 恰好踩在了这个节点。它不是最复杂的模型,但可能是最实用的。开发者不需要博士背景,跟着文档就能跑起来。

此外,隐私与数据合规(如 GDPR) 也成为推动边缘计算的重要因素。本地处理视觉数据,意味着更少的隐私泄露风险。

6、边缘计算社区的观察

我们一直都有关注YOLO,YOLO的故事,其实是开源模型商业化的一个典型样本。它证明了几件事:

第一,开源不等于免费打工。

在积累了足够的用户和生态后,开源项目完全可以通过企业服务、商业授权、增值工具实现变现。Ultralytics走的就是这条路。

第二,边缘AI的需求是真实的且巨大的。

不是所有AI都要上云,也不是所有场景都需要大模型。很多时候,一个快速、稳定、本地运行的小模型,比超级大模型更有价值。

第三,技术的生命力在于”能用”。

YOLO不是论文刷榜的产物,而是从实际需求倒推出来的工具。它的文档完善、接口简单、生态丰富,开发者30分钟就能跑通第一个demo。这种“可用性”才是扩散的核心动力。

第四,边缘计算和AI正在深度融合。

过去我们谈边缘计算,更多讲的是网络架构、算力下沉、数据本地化。现在,AI成为边缘计算最重要的应用场景之一。反过来,边缘计算也在倒逼AI模型向轻量化、高效化方向演进。

未来,边缘 AI 也可能与大模型结合:大模型负责训练和知识蒸馏,轻量化 YOLO 在边缘端推理,形成云-边协同的格局。

从这个角度看,Ultralytics 拿到 3000 万美元融资,不只是公司的胜利,更是边缘 AI 技术路线的一次阶段性验证。随着越来越多的“眼睛”装在边缘设备上,越来越多的决策在本地完成,全球的计算拓扑结构正在被重构,而这一进程才刚刚开始。

另外。如果你也关心边缘AI的发展,诚挚邀请您参加年底的边缘计算年会,一起交流、探讨未来的可能性。

参考资料

Ultralytics官网:ultralytics.com

GitHub仓库:github.com/ultralytics/ultralytics

社区:community.ultralytics.com